No último post do blog, compartilhei as respostas que a Presidência da COP30 do Brasil forneceu às perguntas que enviei como parte da minha pesquisa de mestrado. Essas perguntas tinham como objetivo compreender melhor como o Brasil está se posicionando diante das contradições significativas relacionadas ao agronegócio, ao petróleo e aos povos indígenas no caminho rumo à cúpula climática da Amazônia.

Em muitos aspectos, essa jornada começou na COP27, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que “o Brasil está de volta” na luta contra as mudanças climáticas. Por meio da Presidência da COP30, o governo Lula afirma estar oferecendo uma nova visão de desenvolvimento para o Brasil e para o Sul Global, baseada na justiça social e na proteção da floresta.

Minha pesquisa de mestrado na Universidade de Leeds explora a abordagem única do Brasil em relação à liderança climática, enfrentando os desafios impostos pelo agronegócio e pela tentação de expandir a exploração de petróleo. Para compreender a estratégia oficial de gestão dessas questões críticas, obtive respostas diretas da Presidência da COP30. A análise revela uma operação singular de diplomacia pública, baseada no reconhecimento, na reinterpretação e na gestão discursiva de seus paradoxos.

1. O Agronegócio: Uma Estratégia de Diálogo e Diferenciação

A primeira pergunta abordou o dilema do agronegócio, um pilar da economia brasileira e, ao mesmo tempo, o principal impulsionador histórico do desmatamento. Como a Presidência da COP30 pretende envolver esse setor? A resposta oficial foca em uma estratégia de diálogo e diferenciação. A Presidência afirmou que seu objetivo é “fomentar o diálogo com todos os segmentos do agronegócio”, buscando “conciliar o crescimento econômico com as metas climáticas” e, de forma crucial, “destacar a agricultura familiar como um exemplo construtivo.” A atual agenda política que vê as florestas como obstáculos, representada por iniciativas como o chamado PL da devastação, que concede liberdade para empresas agirem sem seguir políticas ambientais.

Ao invés de confrontar o agronegócio como um bloco monolítico, a estratégia busca fragmentá-lo: engajar-se em diálogo com a facção “moderna” e voltada à exportação, para quem a sustentabilidade é uma questão de competitividade, enquanto eleva a agricultura familiar como o modelo virtuoso a ser seguido. Isso parece ser uma tentativa de construir uma coalizão pela sustentabilidade dentro do próprio setor agrícola. O desafio, no entanto, é que a Bancada Ruralista no Congresso, que representa os interesses mais expansionistas, ainda detém poder político desproporcional. A estratégia do diálogo, embora necessária, ainda precisa provar que pode superar as forças estruturais que impulsionam o desmatamento.

2. Petróleo: A Narrativa da Soberania e da “Transição Justa”

O paradoxo mais agudo é a aparente contradição entre sediar a “COP da Amazônia” e a possível expansão da fronteira petrolífera no Delta do Rio Amazonas. No momento, o Brasil está leiloando blocos de petróleo no país (imagem da Arayara sobre a venda de petróleo).

Como a Presidência lida com essa tensão? A resposta apela à soberania nacional e ao pragmatismo do Acordo de Paris. A Presidência “reconhece as preocupações”, mas enfatiza que, segundo o Acordo, “cada país define seu próprio caminho para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis de acordo com suas realidades econômicas.” A transição, segundo eles, “é um processo gradual, moldado pelos contextos nacionais e pelos desafios de financiamento.” Esse argumento é uma defesa clássica do Sul Global, buscando posicionar o Brasil ao lado de outras nações em desenvolvimento que enfrentam dilemas semelhantes: “se eles [o Norte Global] tiveram a chance de explorar e se desenvolver, nós também temos.” A estratégia busca reformular o que críticos chamam de hipocrisia como a necessidade de uma “transição justa.” No entanto, essa narrativa entra em conflito com a urgência científica de reduzir drasticamente as emissões nesta década para manter viva a meta de 1,5°C. A posição, embora diplomática, enfraquece a autoridade moral do Brasil para exigir mais ambição dos produtores de combustíveis fósseis do Norte Global, revelando a dificuldade intrínseca de conciliar a necessidade de receitas de exportação com a liderança climática global.

3. Povos Indígenas: A Centralidade Simbólica e o Desafio da Participação Efetiva

O discurso oficial coloca os povos indígenas no centro da solução climática. Mas como garantir que essa participação seja efetiva e não apenas simbólica? No Brasil, as terras indígenas são as áreas mais preservadas do país, se estendendo de norte a sul e geralmente cercadas por regiões de desmatamento.

A abordagem da Presidência para ampliar a participação indígena na COP30 é criar plataformas e amplificar vozes. A principal iniciativa é a criação de uma “Vila da COP” na Universidade Federal do Pará, planejada para receber 3.000 participantes indígenas — um aumento substancial em relação às COPs anteriores. O objetivo é criar um espaço para “integrar seus conhecimentos” e “fortalecer sua influência” nas decisões sobre o futuro da Amazônia. Essa é uma ação poderosa e visível de diplomacia pública, que responde diretamente à demanda por maior inclusão e reconhecimento. No entanto, uma análise crítica deve questionar se “ampliar vozes” se traduz em poder real de decisão. Como detalho na minha pesquisa, a maior ameaça aos povos indígenas não é a falta de visibilidade, mas a invasão de suas terras por garimpeiros e madeireiros, além da pressão do agronegócio. A solução proposta pela Presidência aborda o sintoma da invisibilidade internacional, mas permanece em silêncio sobre como o Estado brasileiro pretende resolver as causas estruturais da violência e da expropriação.

Nesse caso, a liderança corre o risco de se tornar performática: uma celebração da cultura indígena no palco da COP, desconectada da luta diária pela sobrevivência em seus territórios.

4. Rios Voadores e Pontos de Ruptura na Amazônia

Ao analisar a complexa estratégia do Brasil para a COP30 — com seus dilemas entre agronegócio e conservação, petróleo e liderança climática, discurso e prática em relação aos povos indígenas — é fácil se perder na política da diplomacia climática. No entanto, o que está em jogo em Belém vai além da diplomacia. A batalha pelo futuro da Amazônia é uma batalha pela nossa própria sobrevivência, e a ciência revela dois conceitos urgentes e alarmantes: o ponto de ruptura e os rios voadores.

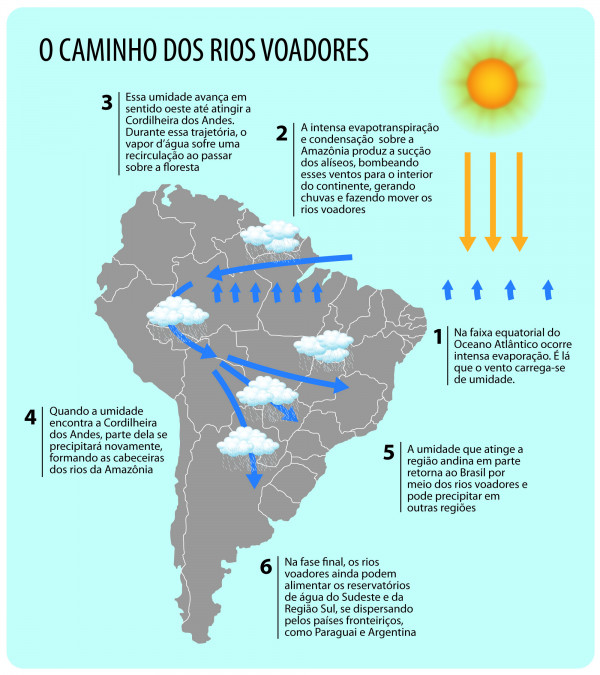

Um ponto de ruptura é o limite além do qual o dano se torna irreversível. Cientistas como Thomas Lovejoy e Carlos Nobre alertam que, se o desmatamento acumulado na Amazônia ultrapassar 20 a 25%, a floresta pode entrar em colapso em cascata, deixando de produzir chuva e se transformando em uma savana seca (Nature, 2020; 2022). Isso não é uma possibilidade distante; é um risco iminente. Cada hectare queimado para abrir pasto, ou cada poço de petróleo perfurado em área sensível, nos empurra mais perto desse abismo. Por que importa se perdermos a Amazônia? Além de abrigar os povos que vivem e dependem da floresta, há também a questão dos rios voadores. A Amazônia é a infraestrutura climática que sustenta grande parte da América do Sul.

Todos os dias, ela bombeia para a atmosfera um volume de vapor d’água maior que a vazão do próprio Rio Amazonas. Esses “rios no céu” transportam as chuvas que irrigam as lavouras do Centro-Oeste, abastecem os reservatórios de São Paulo e Buenos Aires e movem as hidrelétricas que geram nossa energia. Chegar ao ponto de ruptura significaria desligar essa fonte de água.

Portanto, a COP30 em Belém não diz respeito apenas ao Brasil, nem apenas à Amazônia. Trata-se de reconhecer que economia e ecologia não são forças opostas, mas um sistema único e interconectado. A proteção oferecida pelos povos indígenas não é um ato de caridade, mas um serviço ecossistêmico essencial. A expansão desenfreada do agronegócio representa não apenas um problema ambiental, mas também um caso de autossabotagem econômica a longo prazo.

A verdadeira questão que a COP30 nos impõe é: estamos dispostos a sacrificar a estabilidade climática e hídrica de um continente por ganhos de curto prazo? A Amazônia nos apresenta uma decisão crítica. O que decidirmos em Belém — e, mais importante, o que fizermos depois — definirá se ouviremos o alerta e agiremos a tempo.

Conclusão: A Liderança do Brasil – Uma Interação Complexa de Fatores

As respostas da Presidência da COP30 às perguntas que enviei revelam uma estratégia coerente de gestão discursiva. A Presidência da COP30 não nega seus paradoxos, mas os reformula como desafios complexos de uma nação em desenvolvimento e oferece uma visão global de futuro baseada em inclusão e justiça. Minha pesquisa conclui que a liderança do Brasil é, portanto, condicional. A COP30 oferece uma plataforma sem precedentes que amplia sua ambição, mas o mesmo evento a enfraquece ao expor o abismo entre retórica e realidade. Essa liderança não será julgada pela beleza dessa narrativa, mas pela capacidade de traduzi-la em ações concretas que comecem a resolver, e não apenas a administrar, esses paradoxos profundos e desafiadores. Somente o tempo permitirá avaliar se a COP30 e o Brasil serão bem-sucedidos ou não.